Leaving Records所属のモジュラー・シンセの魔術師が初来日!

2作のEPをリリースしたのみながら、Beach Houseのサポート・アクトやSuzanne Cianiとの共演ライヴを果たすなど注目を集める逸材Collobohの初の日本ツアーが開催決定!

CIRCUS Tokyo公演ではハイ・エナジーなアップビート・セットでDaisuke Tanabe、Sakura Tsurutaと共演、Ochiai Soup公演ではアンビエント寄りのセットでYosi Horikawa、Albino Soundと共演致します。

また、新宿のWPÜ SHINJUKUと京都のAce Hotel内のPIOPIKOでDJセットも披露致します。

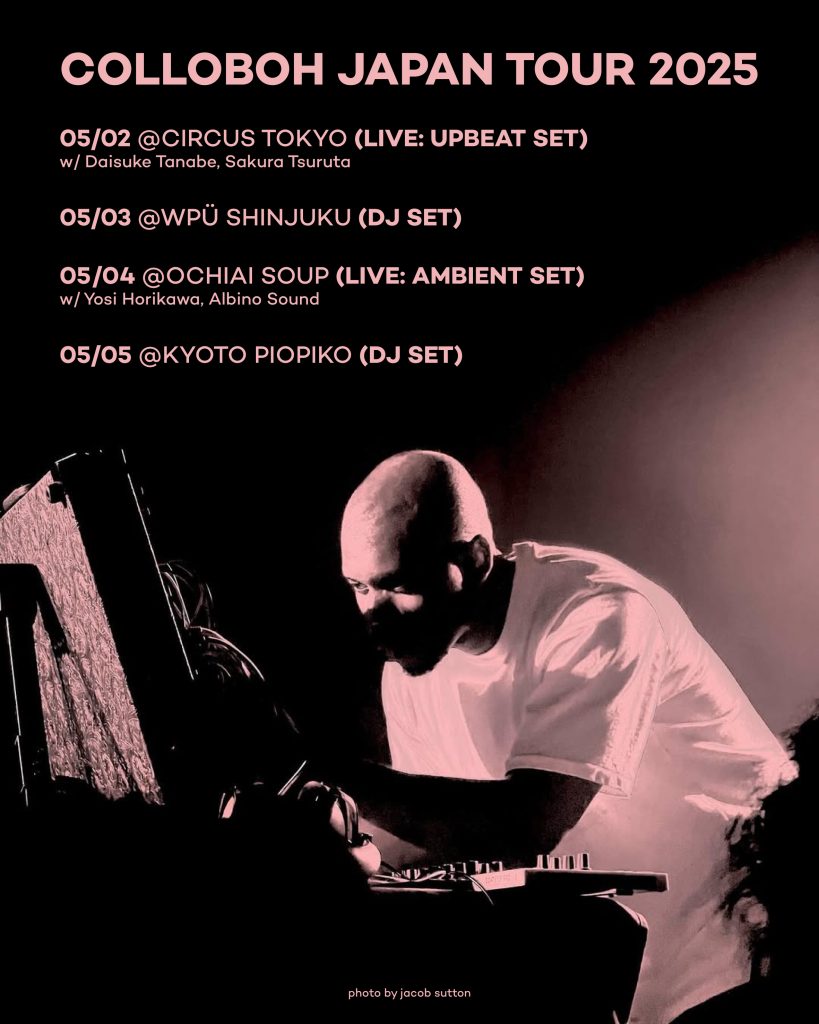

COLLOBOH JAPAN TOUR 2025

5/2 (Fri) @CIRCUS TOKYO (LIVE: UPBEAT SET)

w/ Daisuke Tanabe, Sakura Tsuruta

5/3 (Sat) @WPÜ SHINJUKU (DJ SET)

5/4 (Sun) @OCHIAI SOUP (LIVE: AMBIENT SET)

w/ Yosi Horikawa, Albino Sound

5/5 (Mon) @KYOTO PIOPIKO (DJ SET)

東京公演① Upbeat set

日程:2025年5月2日 (金)

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

会場:CIRCUS Tokyo

料金:ADV ¥4,200 / DOOR ¥4,700 *別途1ドリンク代800円必要

チケットのご予約は↓のご予約フォームからお願い致します。

LIVE:

Colloboh

Daisuke Tanabe

Sakura Tsuruta

東京 DJ set

日程:2025年5月3日(土)

時間:TBA

会場:WPÜ SHINJUKU 1F CAFE&DINER

料金:TBA

DJ:

Colloboh

東京公演② Ambient set

日程:2025年5月4日 (日)

時間:OPEN 18:00 / START 18:30

会場:Ochiai Soup

料金:ADV ¥4,000 / DOOR ¥4,500

チケットのご予約は↓のご予約フォームからお願い致します。

LIVE:

Colloboh

Yosi Horikawa

Albino Sound

京都 DJ set

日程:2025年5月5日(月・祝)

時間:TBA

会場:PIOPIKO(エースホテル京都内)

料金:TBA

DJ:

Colloboh

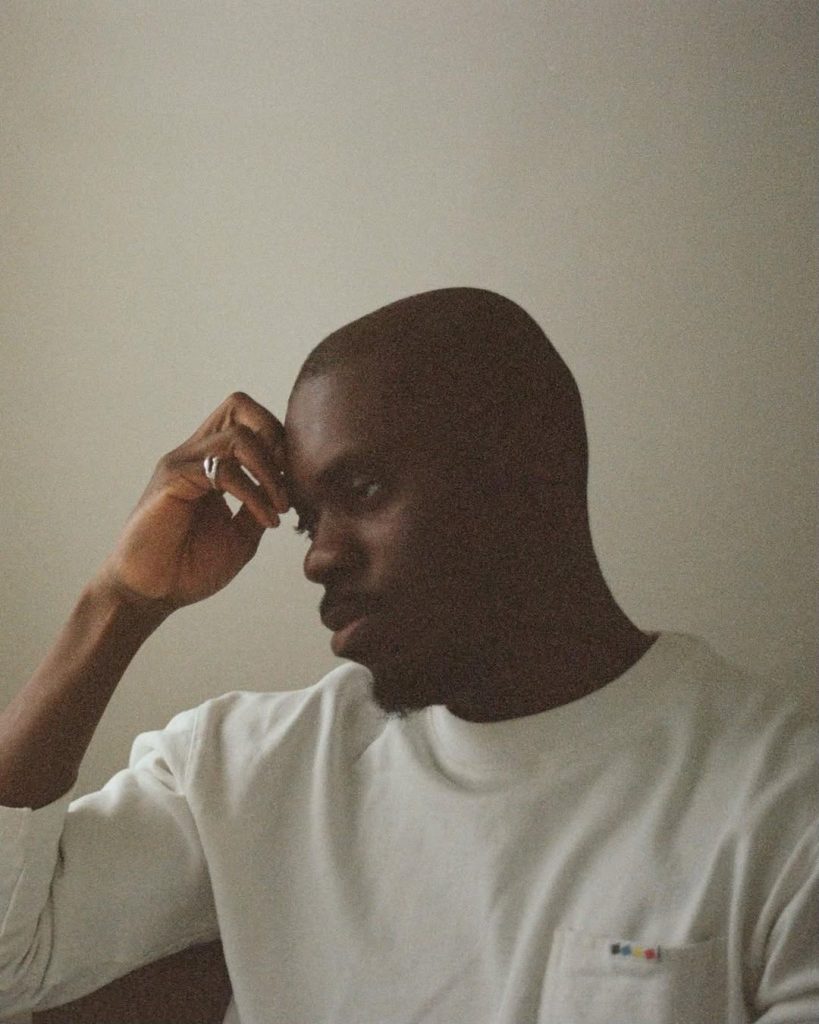

ナイジェリアで生まれ、メリーランド州ボルチモアを経て現在はLAを拠点に活動するエクスペリメンタル・プロデューサー/コンポーザーで、過去数年間、ジャンルを超えたモジュラー・シンセの妙技を培ってきた。独学でシンセシスを学んだCollobohのDIYレコーディング日記(Instagramにアーカイブされている)は、すぐに熱心なオンライン・フォロワーを集め、最終的にLeaving Recordsの創設者Matthewdavidの目に留まった。彼はすぐに当時26歳だったCollobohを、Leavingの月例ショーケース「Listen to Music Outside In The Daylight Under a Tree」でのパフォーマンスに起用。そして2021年、Collobohはボルチモアからロサンゼルスに移住し、フルタイムで音楽に専念し、すぐにこの街の活気あるエクスペリメンタル・シーンに定着した。同年リリースしたデビューEP『Entity Relation』がIDM〜エレクトロニカ的な要素も垣間見せるクラブ・ビートに真っ向から取り組んだのに対し、2023年のセカンドEP『Saana Sahel』では、新進気鋭の作曲家の野望の広さを示す作品となった。EPのタイトル「Saana Sahel」は、Collobohの純粋な想像力の地、つまり緑豊かな海岸線と広大な砂漠に広がる手つかずのユートピアを指している。荘厳な「Acid Sunrise」(フィリップ・グラスを想起させる)で始まるこのEPは、この地域の多様な環境とムードをマッピングする一種の地図帳のような役割を果たしている。そして実に多彩で、この6曲には、恍惚としたジャズのフリークアウト、サンバのシャッフル、神秘的なゲスト・オーカル、そしてドビュッシーやガブリエル・フォーレの挿入が散りばめられた実に幅広いサウンドをみせている。

EPを2作リリースしたのみながら、Beach Houseのサポート・アクトやSuzanne Cianiとの共演ライヴを果たすなど、注目の逸材。

https://www.instagram.com/colloboh/

View this post on Instagram

長らく作り続けていた楽曲をロンドンのオーディエンス参加型イベントCDRで初めて披露したところそれらが評判を呼び、その流れでリリースした初のEPがBBC Radio1 Worldwide Awardにノミネートされ、徐々にリスナーの幅を広げる。時に無数の音を丁寧に敷き詰めたような楽曲は一部の音楽ファンから根強く支持され、その後も多くの海外ツアーや都市型フェスSónar Barcelonaへの出演、ミラノサローネやOff-Whiteコラボセレクションへの楽曲提供、ドキュメンタリー映画の劇伴や映像作品への楽曲提供など、国内外問わず幅広く活動中。釣り好き。

https://www.instagram.com/daisuke_tanabe/

音楽プロデューサー / ライブアクト / DJ / 教育者、そしてアクティビストとして、国内外の電子音楽シーンにおいて、従来のアーティストの枠を超え、多角的な役割を体現している鶴田さくらは、ダークで壮大なリズムと、しなやかで幻想的なメロディーの融合により、リスナーを魅了し、さらなる期待を抱かせるアーティストです。

2019年のデビューシングル「Dystopia」は、BeatportのElectronica/Downtempoカテゴリーのトップ100に躍り出ました。2020年には、EP「Made of Air」を発表し、国内におけるアーティストとしての評価を固め、2022年リリースのLP「C / O」は、世界中のリスナーを惹きつけ、アンビエントやエレクトロニカのシーンで有力な世界的レーベル、Mule Musiqからレコード/デジタルで、2023年に再リリースされた。

鶴田の音楽は、日本だけでなく、世界中のクリエイティブコミュニティでも人々を魅了しており、年々、活動範囲を拡げ、オーディオビジュアルパフォーマンス、サウンドインスタレーション、拡張現実、ファッションショーなどの領域でも活躍。Ableton、資生堂、FENDI、AudioTechnica、Amazonなどの世界的なトップブランドのから注目され、それぞれのブランドのプロジェクトをより豊かにするサウンドディレクションや音楽を提供している。

アーティスト活動の他にも、次世代の音楽の才能を育てることに深く取り組み、ミャンマー /ヤンゴン拠点のCreative Media Institueにて音楽制作の講師として年間50名以上の生徒を育成する活動を続けている。さらに、国内でも音楽大学や専門学校ではゲスト講師として教鞭を取り、母校であるバークリー音楽大学の協力の元、電子音楽制作とパフォーマンスの授業を入学希望者達に教えている。

また音楽シーンにおけるジェンダー平等の提唱者として、鶴田はBillboard Musicなどの有力なプラットフォームで、女性の権利についての自分の見解を共有してきました。音楽業界で女性の権利や居場所を増やすための努力は、Forbes Japanに評価され、2023年に発売された「世界を救う希望100人」特集号において表紙に抜擢された。

彼女の革新的なアプローチと音楽への情熱は、電子音楽シーンの発展を促進する力として、大きな期待を集めている。

https://www.instagram.com/sakura03drops/

環境音や日常音などを録音・編集し楽曲を構築するサウンド・クリエイター。

これまでの作品、2012年『Wandering』、2013年『Vapor』、2019年『Spaces』それぞれ、Time Out、The Japan Times、The Guardianなど、多数媒体でのBest Album of the yearに選出される。 リリースの度にワールドツアーを行い、Glastonbury、Sonar、Mutek、Ozoraをはじめとする多数の世界的大型フェスティバルに出演。また自身の音楽制作過程を追った、ドキュメンタリームービー『Layered Memories』(2016年)が話題となった。2024年には仏 Le Mans, CTTMにあるヨーロッパ最大の無響室にて日本人初のライブ、1759年創設の英 Kew Gardensの為に会場音楽を制作、渋谷のSound & Bar〈HOWL〉のサウンドシステム設計・製作を手がけるなど、また幅広く活動している。

https://yosihorikawa.bandcamp.com/

Albino Sound(解体新書/KTSNS) ※東京公演②に出演

東京拠点のプロデューサー、コンポーザー、左利き。文字通りのレフトフィールドな電子音楽作家として、これまでにP-Vine やアムステルダムのModern Obscure Music、ロンドンのTurnend Tapes などから作品をリリースし、Ransom NoteやMixmagのSoundcloudなどで楽曲がプレミア公開されてきた。

ベースミュージックやUKテクノ由来のグルーブに、独自のサウンドデザインを織り交ぜたデジタルオーガニックな世界観を表現しており、近作である”Metallurgy(Turnend Tapes)”や”130EP(KTSNS)”では色彩も豊かなその世界を体験できる。

Romy Mats、VJ Camel が主催する解体新書ではレーベル部門のKTSNSのディレクターとして関わり、現在は12ヶ月連続のシングルリリースシリーズを展開している。

また2024年より辻事務所に所属し、ファッションブランドから企業のイメージムービー

など幅広い広告の音楽制作に携わっている。

https://albinosound.com/

https://albinosoundtokyo.bandcamp.com/

https://www.instagram.com/albinosound/

![WHATEVER THE WEATHER “Whatever The Weather II” [ARTPL-230] WHATEVER THE WEATHER “Whatever The Weather II” [ARTPL-230]](https://www.artuniongroup.co.jp/plancha/top/wp-content/uploads/2025/01/GI-446_3000x300-200x200.jpg)

![COLIN SELF “respite ∞ levity for the nameless ghost in crisis” [ARTPL-228] COLIN SELF “respite ∞ levity for the nameless ghost in crisis” [ARTPL-228]](https://www.artuniongroup.co.jp/plancha/top/wp-content/uploads/2024/11/RVNGNL94_4000px-200x200.jpg)

![ARIEL KALMA & ASA TONE “O” [ARTPL-229] ARIEL KALMA & ASA TONE “O” [ARTPL-229]](https://www.artuniongroup.co.jp/plancha/top/wp-content/uploads/2025/02/AK-AT-Front-Cover-200x200.jpg)

![RAMZi “moon tan” [ARTPL-227] RAMZi “moon tan” [ARTPL-227]](https://www.artuniongroup.co.jp/plancha/top/wp-content/uploads/2024/12/ARTPL-227front-1-1024x1024.jpg)

![TRISTAN ARP “a pool, a portal” [ARTPL-226] TRISTAN ARP “a pool, a portal” [ARTPL-226]](https://www.artuniongroup.co.jp/plancha/top/wp-content/uploads/2024/10/WSDMLP008-LP-Cover-Digi-Final-200x200.jpg)